Studie der Uni Würzburg: Gendersternchen lässt uns an Frauen denken

Manuel Scholze

21. März 2022

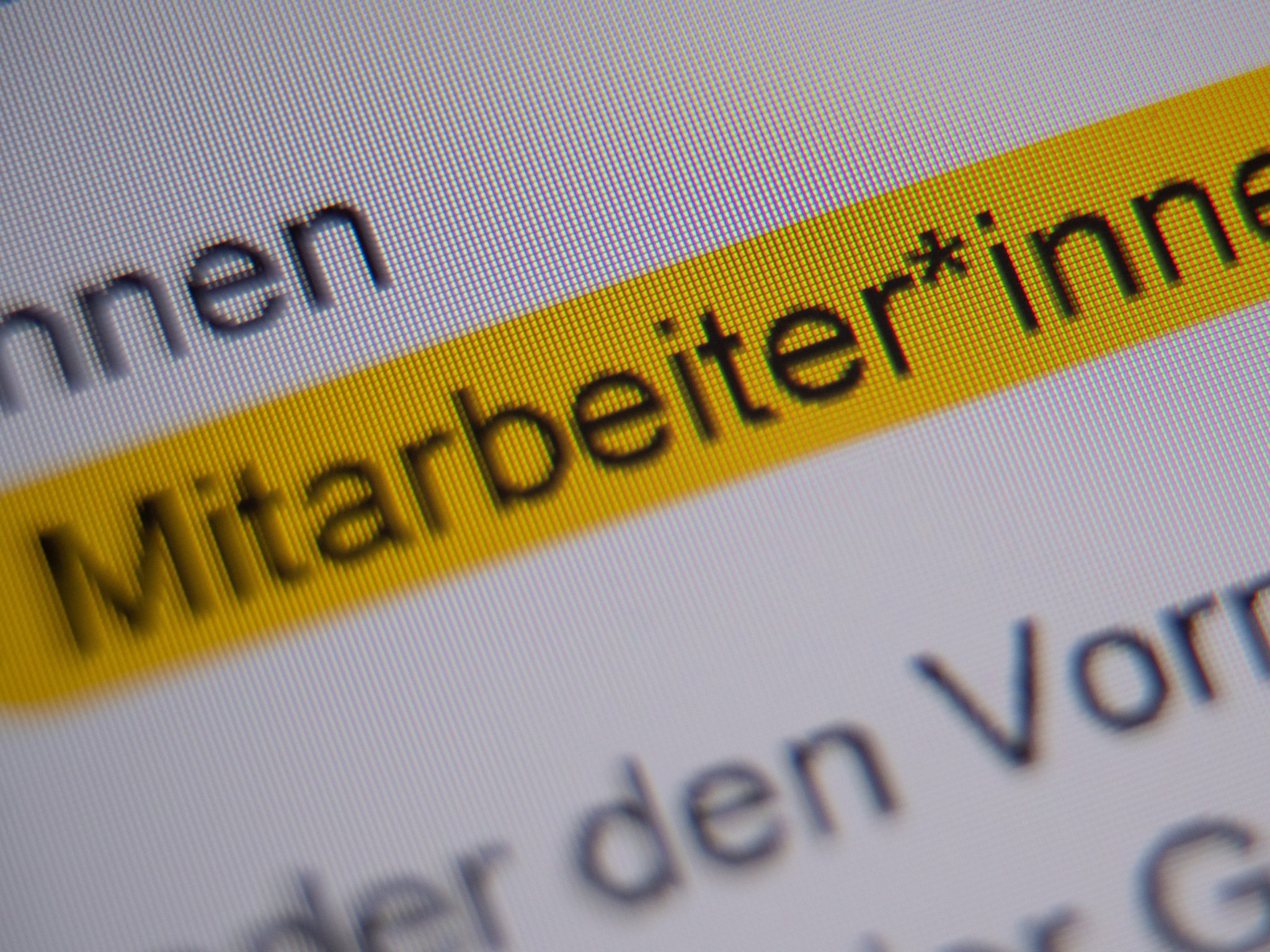

Das Sternchen könnte Frauen sprachlich bevorzugen, zeigt eine gemeinschaftliche Studie der Unis in Würzburg und Kassel. Foto: dpa

Wer von Mitarbeiter:innen oder Mitarbeiter*innen spricht und schreibt, der lebt inklusive Sprache. Männer, Frauen und nicht-binäre Geschlechteridentitäten sollen durch diese Schreibform berücksichtigt werden. Im Arbeitsleben ist das – vor allem bei Stellenanzeigen – Pflicht. Darüber hinaus findet gendersensible oder gendergerechte Sprache Einzug ins alltägliche Leben, nicht nur in die schriftlichen Medien, sondern auch im Radio.

egoFM gendert beim gesprochenen Wort

Wer beispielsweise den Radiosender egoFM in Würzburg hört, wird feststellen, dass es hier nur noch Hörer-Innen gibt. Gesprochen wird das Wort mit einer kurzen Pause nach „Hörer“ und der Betonung auf dem „i“. Und wer die Beiträge einer Reihe von Medien liest, wird ebenfalls immer wieder den Doppelpunkt bemerken, einer Alternative zum Gendersternchen, um inklusiv zu schreiben.

[Total_Soft_Poll id=“30″]Gendersternchen könnte Frauen bevorzugen

Was bringt das wirklich? Das hat die Universität Würzburg in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Kassel untersucht. Und zumindest zum Gendersternchen an sich gibt es Hinweise, die auf eine weitere Ungerechtigkeit hindeuten, berichtet die Universität Würzburg in einer Pressemitteilung. Demnach helfe auch das Gendersternchen oder eben der Doppelpunkt, auf den wir setzen, nicht zwingend für eine vergleichbar starke Wahrnehmung von Männern und Frauen.

Vielmehr denken die 600 Teilnehmenden laut Untersuchung bei dieser Schreibform eher an Frauen. Aus dem sogenannten „Male Bias“ ,also der schriftlichen und gesprochenen Bevorzugung von Männern, wird ein „Female Bias“. In der Studie wurden den Probandinnen und Probanden Sätze vorgelegt mit drei verschiedenen Genderformen: „Autor*innen“, „Autoren“ oder „Autorinnen und Autoren“. Tatsächlich annähernde Gleichberechtigung brächte laut Studienergebnissen nur die konsequente Verwendung der männlichen und weiblichen Version, also aus dem Beispiel die „Autorinnen und Autoren“.

Studie als Basis für gesellschaftlichen Diskurs

Wissenschaftlerin Dr. Anita Körner, die als Erstautorin an der Studie beteiligt war, sagt dazu: „Diese und ähnlich Forschung kann im gesellschaftlichen Diskurs helfen, evidenzbasiert zu entscheiden, welche Sprachformen zu einer Gleichbehandlung der Geschlechter beitragen können.“ Und dass dieser gesellschaftliche Diskurs vor allem in den vergangenen Monaten hitzig geführt wurde, zeigen zahlreiche Fälle, beispielsweise auch auf wuerzburgerleben.de, die nach ersten gegenderten Texten heftiger Kritik ausgesetzt waren.

Männliche und weibliche Form schließt nicht-binäre Identitäten aus

Was ist also richtig, was falsch? So konkret kann das die Studie nicht beantworten, bestätigt der beteiligte Würzburger Professor Fritz Strack: „Alle Sprachformen haben ihre Vor- und Nachteile, so dass der soziale und sprachliche Kontext bei der Entscheidung berücksichtigt werden muss.“ Denn auch wenn die männliche und weibliche Version die beste Akzeptanz erfahre, hat sie einen Nachteil: Non-binäre Geschlechteridentitäten finden in dieser Art und Weise der Nennung keine sprachliche Eingliederung.